国民運動

2025.07.04

消費税は減税、インボイスは廃止を! 国会学習会・財務省要請実施

女性・ジェンダー平等

2025.07.04

はたらく女性スクエアや労働相談の状況 東京都と労働情勢について懇談

調査・研究

2025.06.23

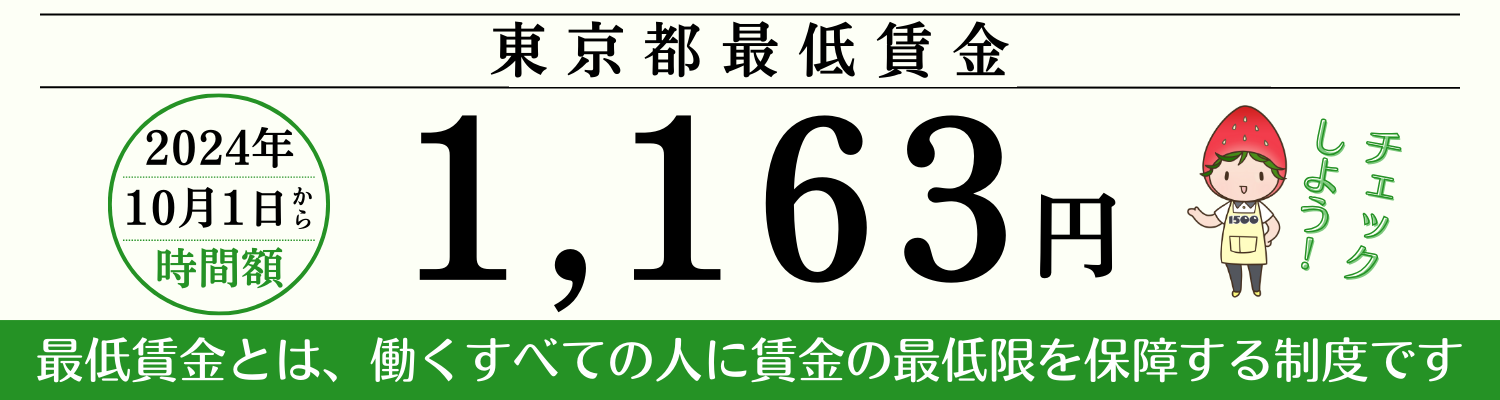

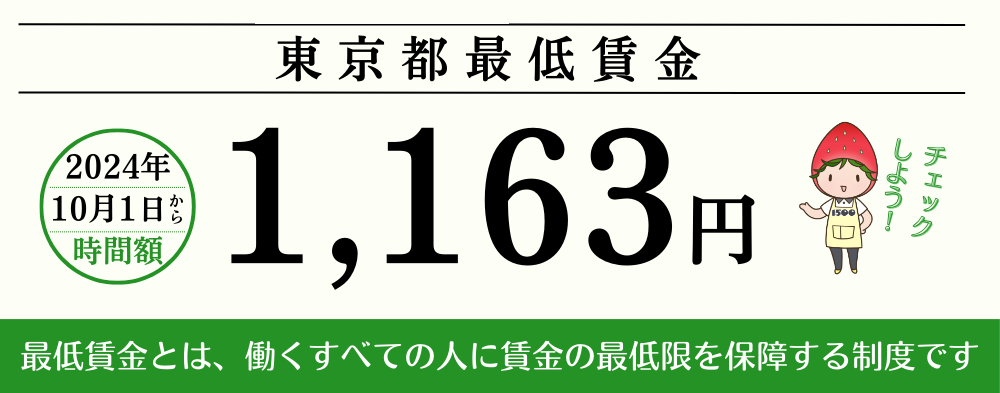

東京で”ふつう”に暮らすには時給「2000円」必要 【最低生計費試算調査2025年版】

事務局長談話

2025.06.16

【25都議選 事務局長談話】東京で暮らすすべての人に投票を呼びかけます。

国民運動

2025.06.12

「心に杭は打たれない」の意味を捉え直そう 砂川闘争70周年のつどい

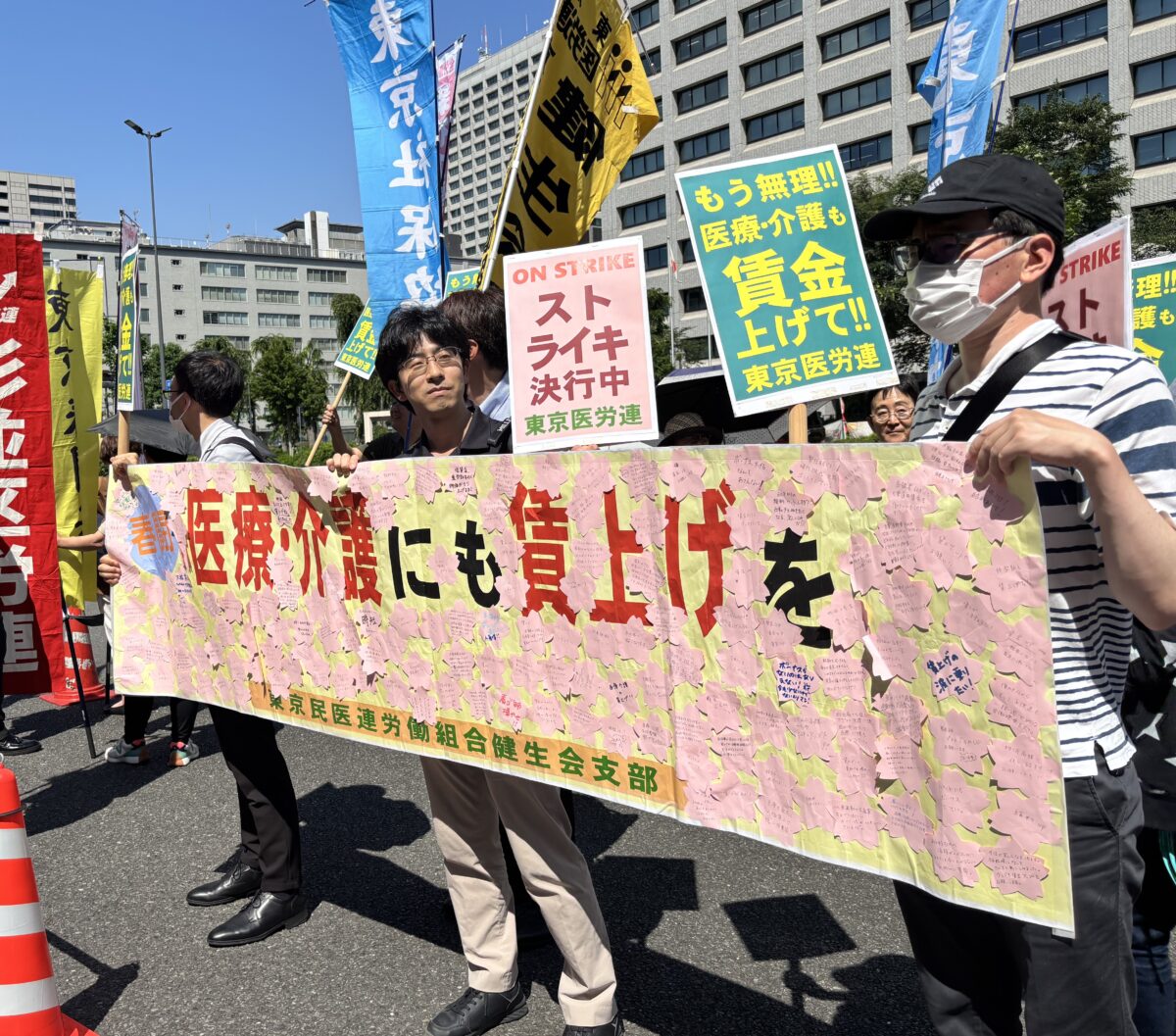

賃金・労働

2025.06.11

~財務省は国民の命を守れ~ ケア労働者の賃上げと診療報酬の改定を

働くことで悩んでいませんか?その悩み、労働組合で解決できるかもしれません。

ひとりで悩まず、東京地評にご相談ください。

ひとりで悩まず、東京地評にご相談ください。

労働相談ホットライン

0120-378-060

労働相談はこちら